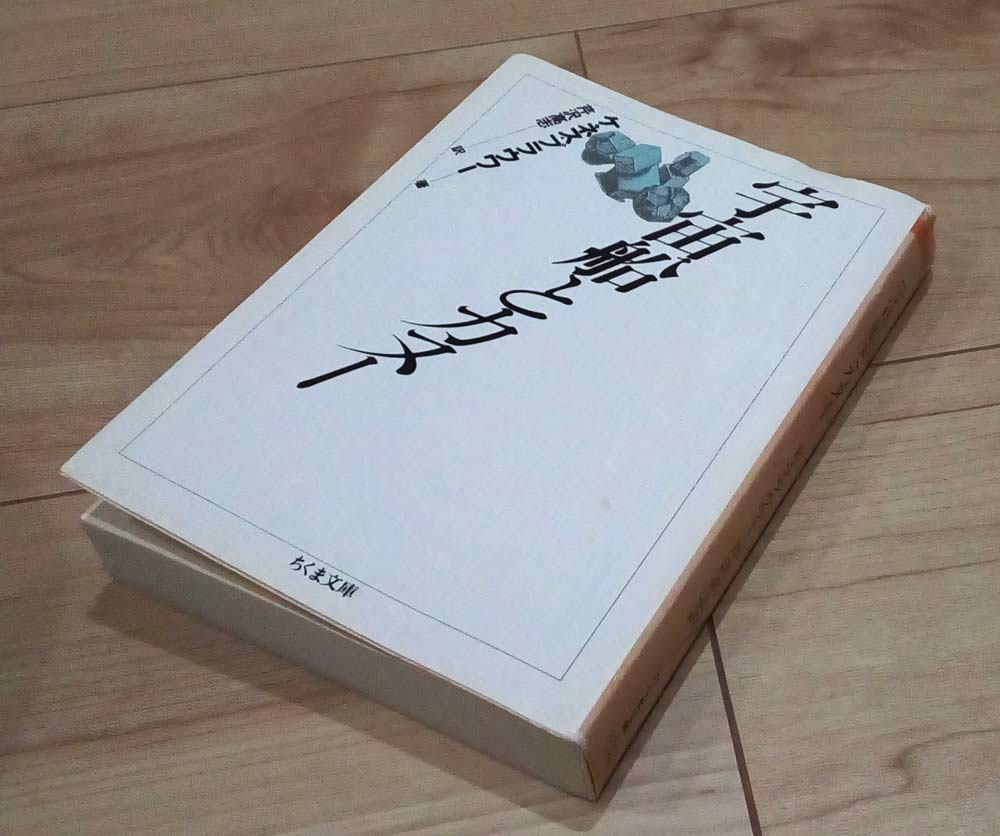

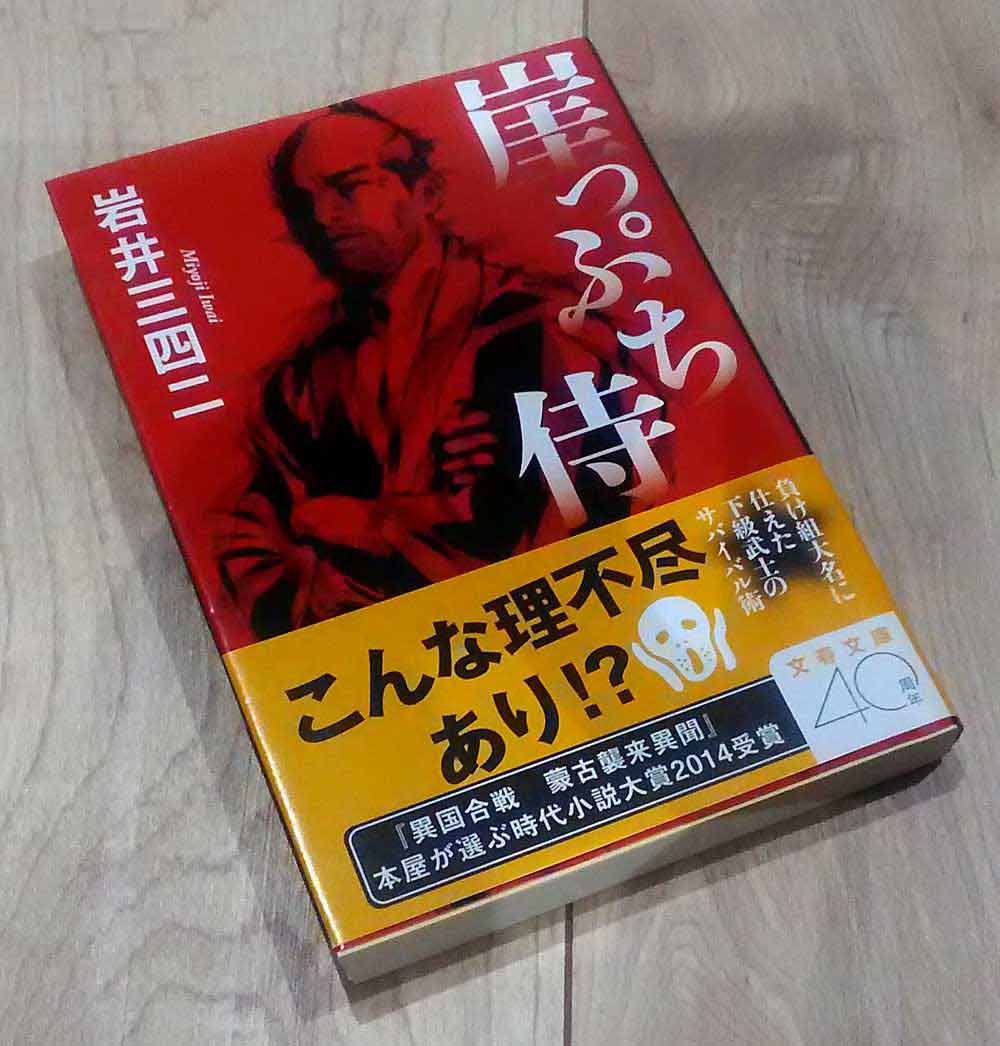

- 書名: 『崖っぷち侍』

- 著者: 岩井三四二

- ISBN: 978-4167903190

- 刊行日: 2015年3月10日

- 発行: 文春文庫

- 価格: 720円(税別)

- ページ数: 354

- 形態: 文庫

安房(千葉県)を本拠とする里見氏は相模を拠点とする北条氏との戦争に明け暮れていたが、豊臣秀吉の小田原攻めにより運命が変わっていく。

小田原攻めでは秀吉が勝利したのだが、秀吉の怒りを買い里見氏は減封される、関ヶ原の戦いの後には加増されるものの、その後改易されてしまう。

本書はその里見氏の家臣である金丸強衛門を主人公とした戦国時代小説である。

金丸強衛門は主家が頼りにならないので、前から行なっていた廻船商売に本腰を入れ始め、たくましく生きていく。

岩井三四二の小説は人物造詣が非常にうまくできていてストーリーもしっかりしているのでこれ以上の説明は野暮かもしれないが、いい意味でも悪い意味でもストーリーとか語り口に特徴が無い、つまり変なクセがない。

私は岩井三四二の作品はこれまで『霧の城』、『おくうたま』、『理屈が通らねえ』の3作品しか読んだことは無いが、強烈な印象を残さない代わりに妙な後引き感みたいなのがある。

なんだろう、もっと読んでいたいな、というような感覚である。何でかと考えてみると、それは主人公の選び方がうまい作家なのではないかなと思う。

『霧の城』の主人公は武田家の家臣としては有名だが小説の主人公にはしにくい秋山信友、『おくうたま』は信長に滅ぼされた浅井長政の庶子が主人公、『理屈が通らねえ』は算法者の二文字厚助が主人公である。

最近の時代小説というか、戦国時代の小説は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などの戦国の大有名人を主人公にした物語よりも、信長の家臣であるとか、秀吉の家臣、はたまた家康の家臣を主人公にしたものが結構多い。つまり大名ではなく、その配下である中間管理職の武将を主人公にしたものが流行っているのだ。

バブル期に中小企業の社長が金持ってウハウハしていた頃とは打って変わり、最近は独立はハイリスクとみなされ、寄らば大樹の陰と大企業に入っていることがステータスになっているような気がするが、その大企業でさえクビになるかもしれないし円形脱毛症になるかもしれないし結構大変なんだ、それに海外企業に買収されるかもしれないし・・・

みたいな世相を反映しているのか、中間管理職モノが大流行である。中でもやはり信長を主に持った武将やら職人やらの悲哀を描いたものが多い。

で、まあそんな大企業に勤めるというか、上から圧迫される側(『おくうたま』形は違えど信長からの圧迫の末、家が無くなった)をたくさん書いているのが岩井三四二なのだと思う、本書を入れて4冊しか読んでないけど。

本書はその最たるもので、自分の主は信長ほどの実力は無い、だからそれに伴って自分たちの実力(兵力)もない、だから時代の波に翻弄されるわけなのだが、主人公は後世に名を残すような有名な武将でない分、非常に粘り強い。

つまり世間知らずのボンボンでない分、しぶとい。

もっと読んでいたかった。本書もこの3倍くらいのボリュームで出しても問題ない。

というか戦国時代を舞台にした小説は押しなべてみんな短い。戦国時代の小説は大体において主人公の一代記になるので、1人の人生分くらいの長さの物語を1冊の小説で語らなくてはならなくなる。

だから、重要と思われるような合戦とか事件の描写が思ったよりも短くなり、読者はあれ?こんな軽い扱い?なんか短い気がするな、となるのである。

唯一ちょうどいい長さかなと思ったのが山本一力の『朝の霧』くらいで、これは一代記ではなく主人公の破滅という部分にターゲットを絞ったためそうなったと思われる。

それ以外の戦国時代の小説はとにかく短い、戦国時代の小説の印税はページ枚数が増えれば増えるほど割合が増えていく、みたいな形式にして作者に枚数を競わせるような出版社が出てきてもいい。